描绘秋景,历来是中国古代文人喜爱的一个题材。

秋士易感,是中国文坛古老的传统,自屈原的《离骚》起一直延续到现在。

屈原叹道:“日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。”

宋玉在《九辩》里说:“悲哉,秋之为气也!萧瑟兮,草木摇落而变衰……。”

由于四季的冷暖不同,自然景色也不同,人的内心也就随着这些变化而感动。

宇宙间有阴阳二气,是它们的运行才产生了天地万物和四时晨昏。

因此秋天草木的凋零让人联想到生命的衰老与终结,会让人感到忧愁和悲伤。

(一)

《天净沙·秋思》

元代·马致远

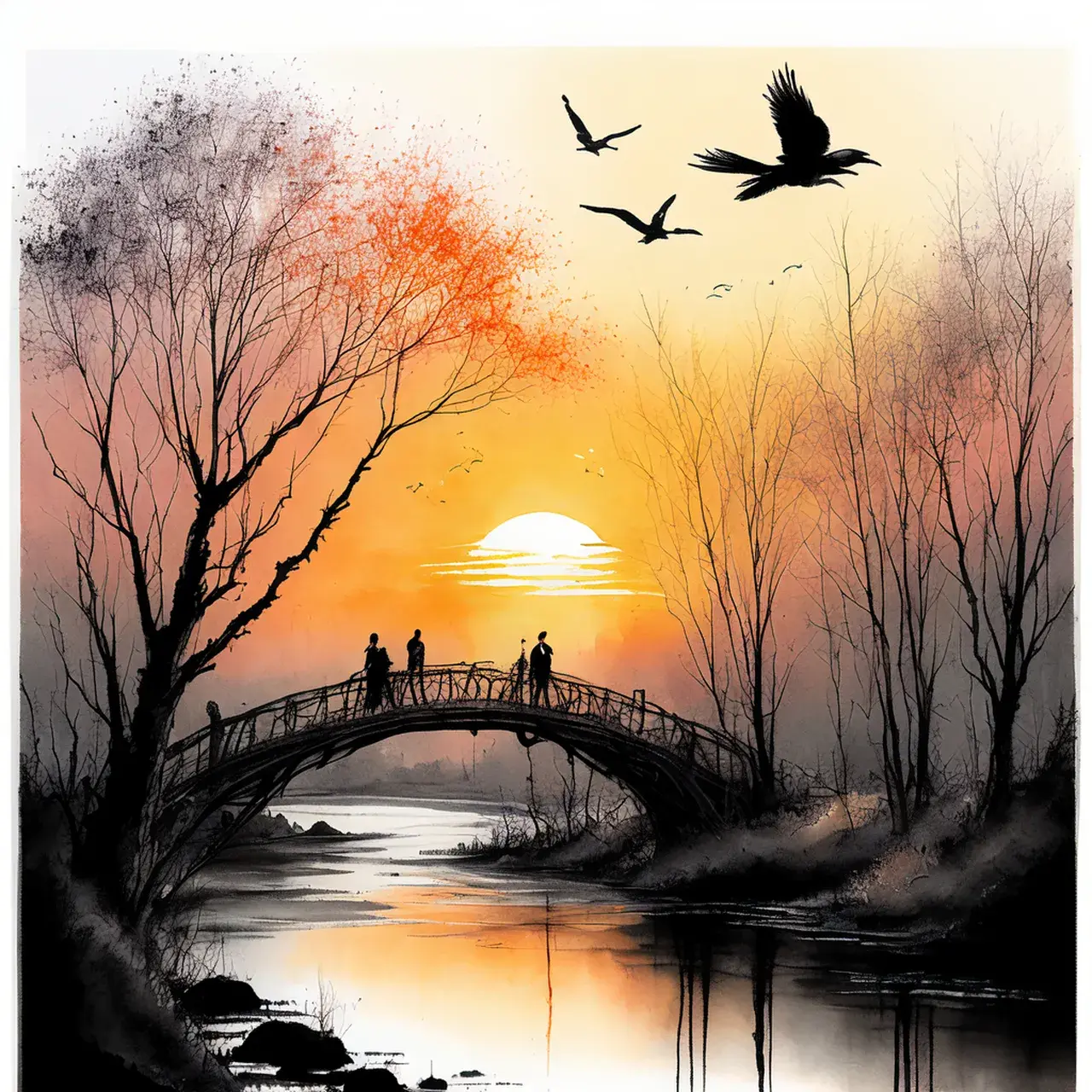

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

译文:

天色黄昏,一群乌鸦落在枯藤缠绕的老树上,发出凄厉的哀鸣。

小桥下流水哗哗作响,小桥边庄户人家炊烟袅袅。

古道上一匹瘦马,顶着西风艰难地前行。

夕阳渐渐地失去了光泽,从西边落下。

凄寒的夜色里,只有孤独的旅人漂泊在遥远的地方。

被誉为“秋思之祖”的马志远,这首《天净沙·秋思》是一篇悲秋的作品。

曲中描写的景色真是满目凄凉,藤是枯萎的藤,已经没有了生命。树是千年老树,飒飒的西风在吹着它走向风烛残年。

道是荒凉的古道,马是体弱无力的瘦马。飘零在天涯海角的人,面对如此萧瑟的景色怎能不断肠?

小桥、流水、人家都是那么安详,那么静謚,又是那么温馨,然而这些反衬却使愁情更为深切。

“枯,老,昏,古,瘦,每一字便觉愁重十分,让人读之而倍感其苦。

(二)

《天净沙·秋》

元代·白朴

孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸿影下。

青山绿水,白草红叶黄花。

译文:

太阳渐渐西沉,已衔着西山了,天边的晚霞也逐渐开始消散,只残留有几分黯淡的色彩,映照着远处安静的村庄是多么的孤寂,拖出那长长的影子。

雾淡淡飘起,几只乌黑的乌鸦栖息在佝偻的老树上,远处的一只大雁飞掠而下,划过天际。

山清水秀;霜白的小草、火红的枫叶、金黄的花朵,在风中一齐摇曳着,颜色妖艳。

白朴这首小令《天净沙·秋》与马致远的《天净沙·秋思》,无论写法还是构成的意境都有相似之处。

二人与关汉卿、郑光祖并称“元曲四大家。”

此曲题目虽为“秋”,并且写尽秋意,却找不着一个“秋”字。

与马致远的《天净沙·秋思》不同,白朴描绘的一幅色彩绚丽的秋景图。秋景也由先前的萧瑟、寂寥变为明朗、清丽了。

此曲开篇描绘了黄昏时,如血的残霞映照着一座孤零零的小村庄。

夕阳淡淡,炊烟袅袅,几只归巢的寒鸦,静静的站立在老树枝头,忽然,一只哀鸣的孤鸿,在人边晚霞影里远远的飞翔。

然后笔锋一转:青山宁静、绿水悠悠,白草绵绵,红叶片片,黄花朵朵,在暮色中,这些明丽的色彩,为秋天萧瑟的气氛平添了许多生机活力。一扫一悲到底的俗套。

“孤村”、“落日”、“残霞”、“轻烟”、“老树”、“寒鸦”,虽然都代表着秋日秋景的萧瑟气氛。

但是作者接下来选用的“一点飞鸿影下”,使原本萧瑟的画面转成了活跃,寂寞的秋景彷佛也展现了另一种鲜活的生气。

最后为了更加体现秋景是美丽而有韵味的,再以“青山绿水,白草红叶黄花”作为曲文的结束语。

如此交杂相错,原本是寂寞萧瑟的秋景,反而变得五颜六色而多彩多姿。

此曲情调开朗平和,没有一点消极之感,表现了作者对隐居生活的热爱之情。

(三)

《天净沙·秋》

元代·朱庭玉

庭前落尽梧桐,水边开彻芙蓉。

解与诗人意同。

辞柯霜叶,飞来就我题红。

译文:

庭院前落尽了梧桐的叶子,水中的荷花也早失去当日的风姿。仿佛是通晓我的心思。

一片经霜的红叶离开树枝,飞近身来让我题诗。

此曲描绘了诗人在园林中所见的秋景。“庭前”和“水边”是两处代表性的地点,“落尽梧桐”与“开彻芙蓉”,一个是枝上萧索,一个是水面凋敝,这巨大的反差,自然会惹起悲秋的心情。

可明明是作者因红衰翠减而伤感,却偏偏说成是红翠善解人意,因迎合人的心绪而自甘衰残。

“辞柯霜叶,飞来就我题红”,在多情善感的诗人眼中,其“飞来”完全是主动的、有目的的及含情脉脉的行为。

而“题红”在其“红叶题诗”典故的原始意义上,则饱含着真、善、美的生活激情。

秋天固然有萧瑟的一面,但对热爱生活的诗人来说,却同时意味着希望和奋起,表现了作者对园林中美好事物的一往情深。

词、曲有雅、俗之别,一般来说,词尚妩媚、含蓄,而曲贵尖新、直率,所以常常为“词中有曲,曲中有深意”。